Em 10 de dezembro de 2014, data que assinala o Dia Internacional dos Direitos Humanos, a então presidente Dilma Rousseff recebeu dos integrantes da Comissão Nacional da Verdade (CNV) o seu relatório final. Instituída em 2012, por intermédio da Lei n. 12.528, a comissão teve por finalidade apurar as violações aos direitos humanos ocorridas durante a ditadura militar, instaurada com o golpe em 1964. Passada uma década, temos a oportunidade de refletir sobre os limites e as contribuições da CNV, e como o Brasil, desde então, tem encarado o legado da ditadura militar.

Transição, esquecimento e uma comissão da verdade tardia

Comissões desse tipo não são uma invenção brasileira. Outros países que passaram por experiências ditatoriais ou guerras civis, por exemplo, desenvolveram ações parecidas. Trata-se de uma tentativa para oferecer à sociedade contribuições à memória e à verdade histórica, de modo que os crimes do passado não voltem a se repetir.

A insígnia “Nunca más” é um exemplo disso. Ela se popularizou com a Comissão Nacional sobre o Desaparecimento de Pessoas (CONADEP), criada na Argentina pelo presidente Raúl Alfonsín, em 1983. Entre outras coisas, as comissões da verdade têm uma função pedagógica, vislumbrando o fortalecimento das democracias através da promoção da verdade histórica. Parte-se da premissa de que o esclarecimento dos crimes do passado servirá como estratégia de não repetição, fortalecendo não apenas as democracias, mas uma cultura de respeito aos direitos humanos.

Apesar dessas características mais gerais, a história nos mostra que as comissões da verdade pelo mundo afora não seguem um mesmo padrão, embora guardem pontos em comum. Nesse sentido, a CNV se diferencia de tantas outras comissões congêneres por ser instituída há quase três décadas do fim da ditadura. É diferente porque, em geral, comissões desse tipo costumam fazer parte de um processo de transição, isto é, na passagem de um regime para outro. Por exemplo, a Comissão da Verdade e Reconciliação da África do Sul foi criada por Nelson Mandela em 1994, logo após o fim do regime de apartheid que assolou aquele país por quase cinco décadas.

Mas por que a comissão brasileira foi instaurada tão tardiamente? Essa pergunta é complexa, mas uma das respostas possíveis tem a ver com o nosso modelo de transição. O Brasil saiu de mais de duas décadas de ditadura militar por meio de um processo de transição controlado pelos militares, em acordo com líderes civis de perfil moderado, assegurando que os agentes da ditadura não seriam investigados e punidos pelos crimes cometidos nos anos do regime.

A Lei de Anistia, aprovada em agosto de 1979, embora tenha garantido algumas benesses às vítimas da ditadura, a exemplo do retorno dos exilados políticos, significou uma autoanistia, o que impede até hoje que os agentes do regime sejam julgados e punidos por seus crimes.

Em decorrência disso, os anos iniciais do retorno à democracia foram marcados por uma atmosfera de esquecimento, estimulada por uma falsa reconciliação nacional presente em muitos discursos daquela época, mas também do presente. O Brasil, país que tem uma longa trajetória em anistias, preferiu deixar o passado em baixo do tapete, num movimento contrário ao que ocorria na Argentina naquele contexto, que estava a todo vapor com os trabalhos da CONADEP.

Um dos líderes civis do processo de transição, Tancredo Neves, chegou a afirmar, após ser eleito indiretamente pelo Congresso Nacional em 1985, que a investigação do passado não traria nenhuma vantagem ao Brasil, pois “reabrir esse processo seria implantar no Brasil o revanchismo, e não cuidaríamos nem do presente, nem do futuro”.

As inquirições ao passado por longo tempo ficaram a cargo não apenas de pesquisadores, como os historiadores e os jornalistas, mas também de organizações da sociedade civil, muitas delas compostas por familiares de desaparecidos políticos. Um dos exemplos foi a realização do projeto Brasil: Nunca Mais, publicado em 1985. Esse projeto foi resultado do trabalho realizado pelo Conselho Mundial das Igrejas e pela Arquidiocese de São Paulo, que trabalharam de maneira sigilosa durante cinco anos, analisando 850 mil páginas de processos do Superior Tribunal Militar (STM).

Os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade: avanços e limitações

Embora a demanda pela criação de uma comissão da verdade no Brasil não fosse uma novidade, foi somente nos anos finais do segundo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva na presidência da República que a ideia ganhou força. Para isso, foram determinantes não apenas a disposição política de figuras como Lula e Dilma, mas a pressão de movimentos sociais em defesa dos direitos humanos e a condenação do Estado brasileiro em tribunais internacionais.

Os trabalhos da comissão foram marcados por reações contrárias, sobretudo de militares da reserva reunidos nos clubes militares. Eles acusaram a comissão de ser um ato “revanchista” que teria rompido o “pacto de reconciliação” construído com a Lei de Anistia.

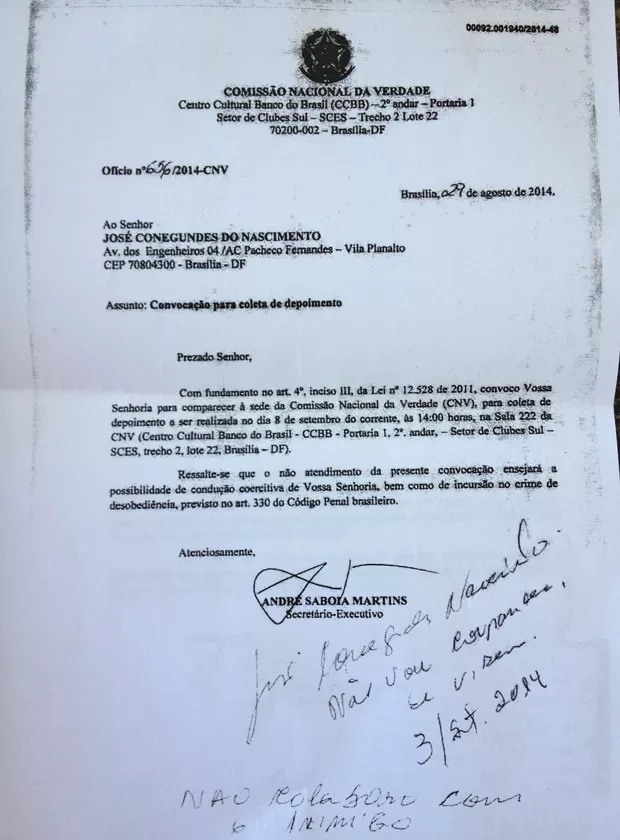

As Forças Armadas propriamente, embora seus comandantes tenham comparecido em cerimônias de maneira protocolar, praticamente em nada contribuíram para o andamento das investigações. Caso emblemático foi o do tenente do Exército José Conegundes do Nascimento, que, ao ser convocado a depor na CNV, respondeu “Se virem. Não colaboro com o inimigo”. Tal atitude evidencia a persistência de uma postura de ressentimento e, mais que isso, de uma visão de mundo que regeu a lógica da ditadura: aqueles que lá estavam à frente da CNV igualmente seriam inimigos, assim como o foram aqueles que os militares combateram no passado.

Ofício da CNV com a convocação do tenente José Conegundes do Nascimento. Foto: Reprodução / Comissão da Verdade.

Entre os setores de esquerda, as críticas recaíram, entre outras coisas, no fato de que os resultados das investigações da CNV não serviriam para que as violações aos direitos humanos fossem levadas à Justiça.

Aliás, a criação da comissão só foi possível mediante acordos que determinaram que seus trabalhos não ultrapassariam aquilo que determina a Lei de Anistia, isto é, os militares não seriam levados ao banco dos réus. Buscou-se enfatizar que além de uma política de Estado, a comissão objetivava a verdade histórica. Mas mesmo essa verdade foi criticada, uma vez que muitos crimes cometidos pelo Estado não foram esclarecidos de forma circunstancial, tampouco conseguiu responder de forma efetiva onde estavam os restos mortais dos desaparecidos políticos e quem seriam os responsáveis por isso.

Entre avanços e fracassos

Ainda que sem um efetivo apoio dos militares e aquém do que demandavam as organizações em defesa dos direitos humanos, a comissão conseguiu avançar em vários aspectos. Depois de dois anos e meio de trabalho, seu relatório confirmou que a tortura, a morte e o desaparecimento forçado de opositores políticos configuraram uma política de Estado com a conivência dos mais altos escalões do regime.

Outro mérito foi ter listado vários agentes do Estado que violaram os direitos humanos, incluindo os presidentes militares, de Castelo Branco a João Baptista Figueiredo. E, embora muitos dos casos sobre os quais a comissão se debruçou já tivesse sido explorado antes, como as mortes do deputado Rubens Paiva, em 1971, e do jornalista Vladimir Herzog, em 1975, ela foi importante para socializar os crimes cometidos pela ditadura para estratos mais amplos da sociedade, embora seja complexo dimensionar isso, sobretudo em um país que ainda pouco sabe sobre esse passado.

Das 29 recomendações do relatório final, apenas duas foram cumpridas.

Entretanto, embora a CNV tenha esclarecido parte dos crimes da ditadura, não levou adiante estratégias de não repetição. O relatório, além de esclarecer várias violações aos direitos humanos e trazer informações importantes para uma compreensão mais aprofundada sobre aquele período, estipulou algumas recomendações visando que aquele passado não se repetisse, numa estratégia de aperfeiçoamento da democracia.

Das 29 recomendações do relatório final, apenas duas foram cumpridas. Segundo levantamento feito pelo Instituto Vladimir Herzog, do total dessas recomendações, 48% não foram realizadas e 24% sofreram retrocesso: as 13% específicas para os povos indígenas sofreram retrocesso e outras sete que dizem respeito à população LGBTQIA+ foram em parte realizadas.

O “para que nunca mais aconteça” aconteceu

Paradoxalmente, o que se viu após os trabalhos da CNV foi um processo acelerado de erosão da democracia, marcado por um golpe parlamentar contra a presidente Dilma Rousseff em 2016, e a ascensão da extrema-direita ao poder em 2018, através da eleição de Jair Bolsonaro à presidência da República. Desde então, setores simpáticos à ditadura têm ganhado capilaridade social, numa onda negacionista que desafia a memória da ditadura, os direitos humanos e a própria democracia.

Embora seja complexo explicar as razões do quadro atual, uma das hipóteses possíveis aponta para um movimento reacionário aos trabalhos da CNV e aos próprios governos do Partido dos Trabalhadores (PT). Primeiramente encabeçado por setores militares, logo outros simpáticos à ditadura passaram a se somar àqueles que não apenas defendem o passado da ditadura como algo positivo, mas a pleiteiam como projeto político, ansiando por um novo golpe de Estado.

A tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro de 2023, bem como as recentes revelações dessa trama, por relatório divulgado pela Polícia Federal, evidenciam que a democracia falhou nas estratégias de não repetição, isto é, se a CNV, além de outras iniciativas do campo da chamada justiça de transição visam exatamente que esse passado não se repita, o que vimos foi o contrário; não exatamente igual à 1964, mas muitos pontos são parecidos.

Entretanto, isso não decorre apenas das limitações da CNV. Faz parte de algo mais complexo e duradouro. É preciso considerar o modelo de transição brasileiro, por transação, pactuado; a permanência da Lei de Anistia e a garantia de impunidade aos violadores dos direitos humanos; as nossas instituições, incluindo as Forças Armadas, que não passaram por um processo de reformas e seguem agindo como uma espécie de “poder moderador”, além de disseminar uma memória positiva da ditadura; e a não implementação das recomendações da CNV, que estão paradas em uma gaveta.

Não basta apenas revelar a verdade. A defesa da democracia necessita de práticas que aniquilem ranços autoritários. Em outros tempos, a história brasileira mostrou que práticas de conciliação não resolvem o passado autoritário. A CNV, ela própria instituída pelo princípio da reconciliação que rege a Lei de Anistia, também não foi suficiente para evitar que o Brasil novamente se visse diante de ameaças autoritárias. Quando se trata de autoritarismo, não há espaço para reconciliação. Portanto, a impunidade não é o caminho.

Referências Bibliográficas

CUNHA, Rosa Maria Cardoso da. “Comissão Nacional da Verdade: impulso à redemocratização ou fator de retrocesso?”. In: TELES, Edson; QUINALHA, Renan (Orgs.). Espectros da ditadura: da Comissão da Verdade ao bolsonarismo. São Paulo: Autonomia Literária, 2020.

HAYNER, Priscilla. Verdades innombrables: el reto de las comisiones de la verdad. Trad. Jesus Cuellar; Rossana Reyes Vega. México: Fondo de Cultura Económica, 2008.

SOTTILI, Rogério. “Alerta contra a impunidade ignorado há dez anos”. O Globo, 10/12/2024. Disponível em: https://oglobo.globo.com/opiniao/artigos/coluna/2024/12/alerta-contra-impunidade-ignorado-ha-dez-anos.ghtml

TEÓFILO, João. Passar o passado a limpo: memória, esquecimento, justiça e impunidade no Brasil pós-ditadura. Da Anistia à Comissão Nacional da Verdade [Tese de Doutorado]. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 2021.

Como citar este artigo

TEÓFILO, João. Uma década da Comissão Nacional da Verdade: o Brasil superou o seu legado autoritário? (Artigo). In: Café História. Disponível em: https://www.cafehistoria.com.br/uma-decada-da-comissao-nacional-da-verdade/. ISSN: 2674-5917. Publicado em: 16 de dezembro de 2024.