Eu costumo dizer que determinadas historiografias são tão antigas quanto a própria história sobre a qual falam e examinam. Este é o caso da Primeira Guerra Mundial e é o caso também Revolução Francesa, tema de nossa entrevista. Ainda durante o próprio curso da Revolução, intelectuais, políticos e revolucionários – em alguns casos, homens que eram isso tudo ao mesmo tempo – buscaram produzir uma história do acontecimento que vinha mudando a paisagem histórica da França e produzindo reverberações em boa parte da Europa e do mundo. Nos dois séculos seguintes, a produção de sínteses, de lugares de memória, de efemérides, de histórias especializadas e de querelas não deu sinais de esgotamento. Nos livros, na arte, no patrimônio, no cinema, na História, a Revolução Francesa jamais acabou.

Para falar sobrea incessante Revolução Francesa, convidei para o historiador Daniel Carvalho para uma conversa. Ele acaba de lançar “Revolução Francesa”, pela Editora Contexto. O livro é o primeiro em muitos anos, no Brasil, ao fazer uma leitura panorâmica da Revolução. No livro, Carvalho aborda questões factuais e problemas filosóficos, apresenta a historiografia clássica sobre o tema e também a historiografia mais recente, como aquela, por exemplo, que discute o lugar das mulheres na Revolução e também o direito dos animais. Nossa conversa também passou pelos usos políticos da Revolução Francesa. Em muitas discussões nas redes sociais, a Revolução Francesa é apontada como uma “revolução da esquerda”. Carvalho tem reservas quanto a essa leitura: “Associar a Revolução Francesa unicamente à ‘esquerda’ é um grande equívoco”. Para o historiador, essa é uma versão que se baseia em agendas politicas essencialistas do presente.

Daniel Carvalho é professor do Departamento de História da Universidade de Brasília (UnB) e tem doutorado em História Social pela Universidade de São Paulo (UnB). No Café História, ela é autor ao artigo “O que é o liberalismo? O que significa ser liberal?” e “A Revolução Francesa dos historiadores: os trabalhos que formaram o nosso conhecimento sobre o tema”. Em 2021, ele também nos deu uma entrevista sobre o intelectual Thomas Paine, objeto de estudo em seu doutorado.

Há certo tempo não encontrávamos, por parte de um autor brasileiro, uma narrativa panorâmica da Revolução Francesa. Como você enxerga a produção sobre Revolução Francesa no Brasil?

Há 40 anos, o historiador Modesto Florenzano, professor da Universidade de São Paulo, publicou o livro Revoluções Burguesas, pela Editora Brasiliense. Esse livro é bastante tributário dos trabalhos do historiador francês Georges Lefebvre (1874-1959), que escreveu obras de referência sobre a Revolução Francesa (em minha opinião, as melhores da tradição jacobino-marxista). Nas décadas seguintes, contudo, o próprio Florenzano, que foi meu orientador na pós-graduação, distanciou-se dos pontos de vista que apresentou nesse livro. Recentemente, ele publicou, pela Editora Intermeios, o livro Lições de História Moderna, que é uma compilação de suas produções nesses quarenta anos. Nesse livro, ele oferece novos pontos de vista sobree a Revolução Francesa, mas não é um livro especificamente sobre o Tema.

Outro trabalho importante foi escrito pelo historiador Carlos Guilherme Mota, um livro mais ligado, a meu ver, aos pontos de vista de outros dois autores franceses que escreveram obras muito importantes e influentes sobre a Revolução Francesa na segunda metade do século XX: Albert Soboul (1914-1982) e Jacques Godechot (1907-1989).

No Brasil e no mundo houve uma verdadeira avalanche de publicações sobre o tema em 1989, durante o bicentenário da Revolução Francesa, tendo como ponto fundamental o debate entre a historiografia jacobina e os trabalhos “revisionistas” ligados ao historiador francês François Furet (1927-1997). Desde então, houve uma série de monografias importantes sobre o tema no Brasil, como, por exemplo, os trabalhos de Priscila Gomes Correa sobre a historiografia da Revolução, os estudos de José Miguel Nanni Soares sobre Joseph de Maistre, a tese de Laurent de Azevedo Saes sobre a escravidão, os trabalhos de Josemar Machado de Oliveira sobre Robespierre ou o excelente livro de Tânia Machado Morin sobre as mulheres no processo revolucionário. É preciso destacar ainda as publicações da Editora Contexto de Jorge Grespan (Revolução Francesa e Iluminismo) e Luis Edmundo Moraes (História Contemporânea), que embora não sejam apenas sobre a Revolução Francesa, oferecem uma narrativa sobre ela.

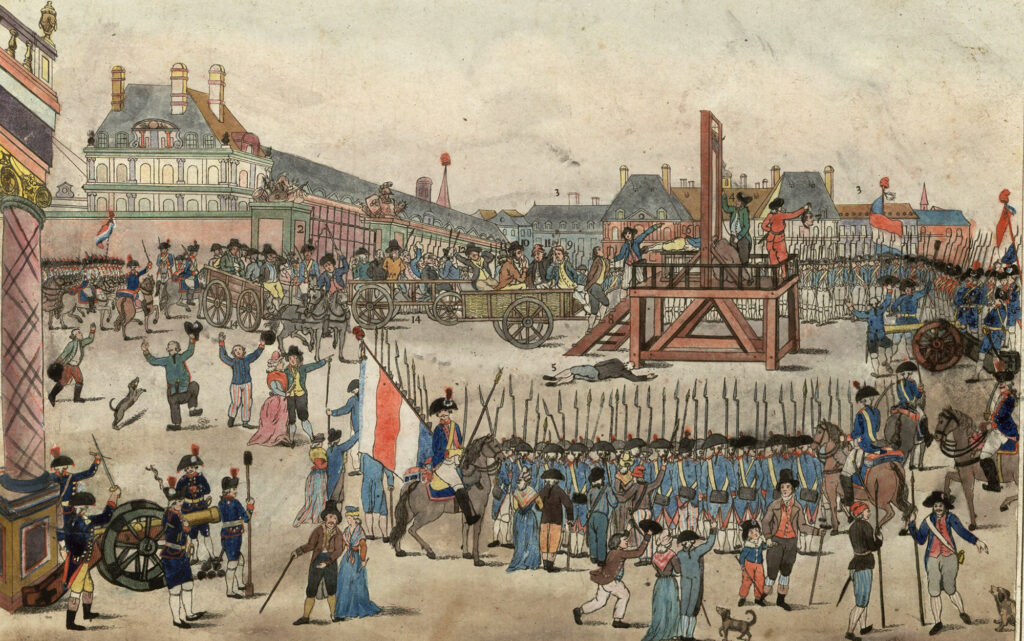

Robespierre é retratado segurando um lenço e vestido com uma jaqueta marrom no carrinho imediatamente à esquerda do andaime.

Foto cortesia da Bibliothèque Nationale de France, Paris

Ainda assim, desde o final dos anos 1990, apesar dos excelentes artigos e monografias, não houve, no Brasil, uma narrativa da Revolução Francesa em língua portuguesa que incorporasse as pesquisas que sucederam o já esgotado debate entre Soboul e Furet. E a discussão avançou muito neste período, na Europa. Há novos pontos de vista sobre Robespierre e o terror (e eu destacaria nesse sentido os excelentes trabalhos de Hervé Leuwers e Michel Biard), sobre a relação entre a Revolução Francesa e o mundo colonial (tema, aliás, do Colóquio Internacional que ocorrerá em 2023, em Vizille, na França), sobre a Vendeia e as Franças que recusaram a Revolução (e aqui cabe mencionar a obra de Jean-Clément Martin), a discussão sobre a história cultural da Revolução (e, certamente, Lynn Hunt permanece como referência fundamental), a Revolução Francesa e o direito dos animais (destacaria, nesse sentido, os trabalhos de Pierre Serna) e, claro, a Revolução Francesa e a história global (o livro organizado por Armitage e Subrahmanyam, por exemplo, é uma boa referência a respeito). O meu livro tenta, dentro do possível, contemplar tanto a historiográfica clássica, que continua sendo muito importante,quanto esses trabalhos mais recentes.

Ao ler seu livro, me chamou atenção a abordagem sobre o “terror”, que você diz não ser um “período”. Você, inclusive, defende a grafia do termo em minúsculo. Poderia falar um pouco a respeito?

A palavra “terror” já era bem conhecida pelas elites letradas na França do século XVIII. Em 1658, na tradução francesa da Farsália, de Lucano, Pompeu foi descrito como “o terror da Ásia e o vencedor do mundo.” O terror, então, era simultaneamente uma emoção e uma prática. No dicionário iconológico, de 1756, Lacombe de Prezel caracterizava o terror como “uma mulher, que em uma mão tinha um escudo com uma cabeça de leão e na outra soava uma trombeta para espalhar alarme e terror.” Edmund Burke considerava o “terror” diante de uma paisagem grandiosa como a fonte do sentimento de sublime, noção estética repetida nesses termos por Diderot e vários outros filósofos do Iluminismo. O terror, portanto, não era apenas um sentimento, mas uma categoria de pensamento que suscitava exercícios literários e reflexões políticas. Ninguém menos que Brissot – girondino que será condenado a morte na Revolução Francesa – afirmara: “eu amo o terror que uma floresta obscura me inspira.”

A ideia de utilizar o termo “Terror”, com letra maiúscula, para designar um “período” ou uma “fase” da Revolução, surgiu após a queda de Robespierre, a partir dos discursos de Tallien, em 28 de outubro de 1794 e, principalmente, o texto Dos Efeitos do Terror (1797), de Benjamin Constant, que deu lugar às expressões “regime” e “reino do Terror”. Após a queda de Robespierre (em julho de 1794, na data de 9 Termidor, nos termos do calendário da Revolução Francesa), muitos daqueles que promoveram diversos massacres (como Barras, Billaud-Varenne e Collot d’Herbois, por exemplo) passaram a acusar Robespierre de “tirano”. Houve, nos termos da historiadora Mona Ozouf, um “trabalho de esquecimento” sobre o período, isto, é, o papel de diversos grupos no terror era ocultado ao mesmo tempo em que era gestado um discurso antijacobino centrado em Robespierre, que se tornava bode expiatório. Por isso hoje dizemos que o 9 Termidor foi menos uma queda dos “jacobinos” que uma queda dos robespierristas.

Desde então, a ideia de “Terror” passa a acomodar, de forma confusa e pouco precisa, coisas díspares como ações de governo, recrutamento para a guerra, guerras civis, punição da oposição, demandas sans-culottes, medidas de guerra e o dirigismo econômico. Graco Babeuf, crítico de Robespierre, cunhou ainda o termo “terrorismo.” Duas décadas mais tarde, Hegel, em sua Fenomenologia do Espirito, passou a interpretar o Schreckensherrschaft (o “reino do terror”) como uma fase da história do mundo, expressão transitória da negatividade do processo de liberação do Espírito. Karl Marx, que teve distintas opiniões sobre o tema ao longo de sua vida, também trabalhou com a ideia do terror como um “período”, referindo-se a ele como uma “maneira plebeia de realizar a Revolução Burguesa”, de modo que a violência foi “objetivamente” crucial para a destruição da ordem aristocrática. No século XX, muitos ainda entendiam o terror dessa maneira, como se observa nos trabalhos de Marcel Gauchet (autor de uma biografia de Robespierre que, embora contenha excelentes reflexões, é conhecida pelo pouco rigor e quase ausência fontes) e Claude Lefort, que chamava o terror de “nova espécie de política”, atribuindo-o diretamente às decisões da Convenção Nacional.

Dentro da historiografia, os críticos mais agudos da Revolução tendem a dizer que o terror é a própria “essência” do processo revolucionário, inscrito em suas possibilidades desde 1789. Trabalhos como os de Hannah Arendt, Jacob Talmon, Patrice Guennifey e François Furet sugeriram um “terror totalitário”: “o Gulag nos conduz a repensar o Terror”, disse Furet no livro Pensando a Revolução Francesa. O historiador enxergava o terror como parte de uma “derrapagem” de uma Revolução que estava supostamente em um rumo liberal. Vale lembrar que, a rigor, essas interpretações não eram exatamente novas, e inseriam-se numa tradição que remonta a trabalhos do século XIX, como o do historiador francês Edgar Quinet (1803-1875).

Antes de Arendt e Furet, o historiador Robert Palmer pensava o terror em três sentidos: em primeiro lugar, a luta contra a Vendeia, os monarquistas e os federalistas; em segundo lugar, a repressão contra as dissidências políticas entre os deputados e na Comuna; por fim, a aterrorização da população a fim de garantir a unidade nacional. Essa leitura estaria em consonância com a interpretação mais tradicional, segundo a qual o terror teria começado em setembro de 1793 e terminado no verão de 1793, às vezes considerando as medidas de exceção de 1792 (como a criação do tribunal revolucionário) ou os “massacres e setembro” como o “primeiro terror” ou um “pré- terror”. Contudo, essa periodização não é isenta de problemas, dada que ela com frequente chama de terror coisas distintas como medidas do governo, questões políticas fruto de disputas locais e as ações sans-culottes que não raro se dava contra a vontade Convenção (os historiadores demonstraram que o recrutamento em massa, por exemplo, adveio da pressão sans-culotte).

Atualmente, parte da historiografia tem sustentado que as práticas do período jacobino não demonstram a existência de um estado totalitário ou “terrorista”, mas, pelo contrário, fazem parte de uma resposta à própria debilidade dos poderes centrais. Os discursos exaltados de Robespierre, Saint-Just e Barère não eram “expressão” de uma realidade de totalitarismo estabelecido, mas parte de um esforço para intervir em uma conjuntura de crise e conflito que escapava ao controle dos convencionais. Afinal, se a historiografia nas últimas décadas tem enfatizado que o Estado “absolutista”, anterior à Revolução Francesa, não era tão centralizado como já se supôs, convivendo com vários limites e limitações, por que haveríamos de supor que os jacobinos construíram uma hegemonia implacável nos parcos trezes meses que estiveram no poder, enquanto enfrentavam guerras exteriores e uma terrível guerra civil?

Por isso, no livro O Terror: Verdades e Lendas, Martin disse: “não há decreto que organizou legalmente a repressão. Contudo, é inegável que um certo número de comitês, de deputados em missão (especialmente Fouché, Carrier, Albitte, Javougues, Barras e Lebon) e de generais aplicaram, como bem entenderam, o ‘terror’, fora de um quadro legal preciso e sem qualquer definição.” Desse modo, a “França revolucionária, atravessada por correntes rivais e acuada por inimigos nas fronteiras”, vivia uma situação em que “nenhum grupo possuía sozinho a legitimidade da violência do estado”, de modo que “cada um arrogava para si o direito de agir em nome da ‘Revolução’ e do ‘povo’.”

Assim, Martin não pretende negar o terror (ou os “terrores”, como sugere), mas compreender, nos termos do historiador Pierre Serna, que o terror não foi um “sistema político”, mas uma vivência de várias violências sendo exercidas em muitas direções, dentro de um país repleto de “vazios de poder”, convivendo guerras externas e internas, insegurança, temor de conspiração e escassez. Como vimos, o governo jacobino, partidário de uma “democracia dirigida”, diversas vezes se opôs às violências dos “enraivecidos”,que estavam à sua esquerda. Não se quer com isso dizer que o terror seja “justificado” pelas “circunstâncias de guerra”, argumento repetido pela historiografia desde o século XIX. Sustentamos, em vez disso, que os terrores estivarem ligados a uma situação complexa de ameaça da unidade nacional, o que abriu espaço para que muitas violências políticas fossem artífices de sua própria necessidade.

Aliás, no Brasil, setores da direita e da extrema-direita brasileira parecem apropriar-se do terror como forma de denunciar o que eles entendem por “esquerda” …

Quando a extrema-direita brasileira (e também a francesa e a norte-americana, diga-se de passagem) apresenta a imagem caricata e equivocada historicamente de uma “Revolução totalitária” e de um “Robespierre megalomaníaco” (Robespierre, a propósito, jamais foi ditador da França, ao contrário do que frequentemente se pensa), trata-se de (mais) um uso político do passado com um propósito bem específico: estimular a audiência a associar Revolução Francesa a terror para, em seguida, associar a própria ideia de Revolução ao terror e, por fim, dizer que toda esquerda, em essência, é violenta e terrorista. Nem é preciso dizer que associar a Revolução Francesa unicamente à “esquerda” é um grande equívoco (lembremos que mesmo durante a Revolução a ideia de esquerda política, que aparece pela primeira vez no debate sobre o veto real, muda diversas vezes).

Ocorre que, na história do Brasil, é frequente que nossas elites políticas e econômicas normalizem e naturalizem toda a violência da ordem e condenem qualquer violência da contestação; nesse caso, me parece que o uso político do passado revolucionário francês tem servido a esse tipo de ideologia. Mesmo no caso da Revolução Francesa, por exemplo, as vítimas da repressão da monarquia britânica na Irlanda, nas décadas de 1780 e 1790, superam muito a quantidade de vítimas da guilhotina; a quem interessa silenciar a respeito da primeira repressão (vendendo a ideia de que a monarquia britânica era “moderada”) ao mesmo tempo em que a segunda é apresentada como a “essência” de toda a esquerda?

Nos últimos anos você tem trabalho com a história intelectual no contexto da Era das Revoluções, de modo que a Revolução na França, para você, não deixa de ser importante, mas certamente não tem a centralidade que tem em outras obras sobre o tema. A esse respeito, o que o leitor pode esperar em seu livro?

De fato, meu trabalho de doutorado teve como tema a análise dos panfletos de Thomas Paine na Revolução Francesa. O problema motivador da tese foi uma passagem de Eric Hobsbawm em A Era das Revoluções (1789-1848), quando ele afirma que Paine era um “radical” nos Estados Unidos e um “moderado” na França. Em meu doutorado, busquei mostrar que essa separação se ancora em um equívoco a respeito da própria historicidade do pensamento de Paine, que mudou de posição muitas vezes no período, atuando a um só tempo como ator, intérprete e testemunho da Era das Revoluções. Para fazer essa discussão em chave contextualista, precisei me debruçar sobre diversos outros pensadores do período, como Edmund Burke, Mary Wollstonecraft e Benjamin Constant, por exemplo. Nesse sentido, o livro busca apresentar também uma síntese do pensamento desses autores.

Em minha tese, trabalhei também, como faço em meu livro, com uma noção mais ampliada de Era das Revoluções que a de Hobsbawm. Pode-se dizer que minha posição é tributária do historiador Robert Palmer, ainda que de forma crítica, pois considero que as revoluções em Gênova, na Polônia, na Suíça, nos Países Baixos, nos Estados Unidos, na França e no Caribe (este último silenciado por Palmer, o que sem dúvidas é a grande falha de sua obra) foram processos históricos entrelaçados. Por exemplo, penso, em sintonia com os trabalhos do Yves Benot, que a abolição da escravidão na Revolução Francesa em 1794 não foi simplesmente decorrência da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. Afinal, mesmo os revolucionários franceses abolicionistas eram, em grande parte, defensores de uma abolição gradual capitaneada pelos homens brancos da metrópole; Robespierre, mais de uma vez, silenciou sobre a questão da escravidão em nome da unidade nacional. Foram as Revoluções Caribenhas, notadamente no Haiti, que colocaram a escravidão no centro dos debates na França. Da mesma forma, as Revoluções nos Países Baixos foram fundamentais para que a palavra “democrata” e “democracia” entrassem na ordem do dia. Esses são exemplos do que quero dizer ao defender a noção de que as revoluções foram “entrelaçadas.”

Como citar esta entrevista

CARVALHO, Daniel. “Associar a Revolução Francesa unicamente à ‘esquerda’ é um grande equívoco” (Entrevista por Bruno Leal). In: Café História. Disponível em: https://www.cafehistoria.com.br/revolucao-francesa-entrevista-daniel-carvalho/. Publicado em: 15 jun. 2022. ISSN: 2674-5917.

Crédito da foto: Roger Gomes.