A questão mais inquietante do ensino de História, hoje, parece ser aquela que pergunta como a sala de aula pode abrir-se para a diferença sem diminuir suas potências, sem impedir sua fala, sem dobrar as vozes alheias para o interior de uma prisão narrativa e, sobretudo, sem reservar ao “outro” apenas o lugar da cópia, às vezes mais, às vezes menos semelhante ao modelo.

Ou seja, como seremos capazes de falar sobre os Guarani sem embranquecer sua história? De falar e aprender com os Yanomami sem o peso da nossa branquitude? Como poderemos ver na religiosidade afro-brasileira uma filosofia, sem dobrá-la a uma metafísica ocidental, platônica, aristotélica ou cartesiana? Essas são algumas perguntas que guiam esse artigo.

Quem são esses Guarani?

Quando perguntamos quem são os Guarani que têm feito parte das nossas aulas de História, a resposta, bastante comum e pouco meditada, nos causa uma incômoda perplexidade: não são mais do que a projeção de nós mesmos, nossas ansiedades, nossas métricas e nossos sonhos. Afinal, o homem branco sonha pouco e, quando sonha, o faz sempre “consigo mesmo”[1].

Então, nos perguntamos: que aula de História seria essa que evitaria dar aos povos a voz que eles não querem ter, sem oferecer-lhes um espelho que reflita apenas nossos desejos, nossas políticas e nossas utopias? É essa questão que tem nos levado a pensar muito sobre como podemos criar uma aula de História não narcísica.

Via de regra, quando contamos as histórias de outras culturas em qualquer ambiente, mas especificamente numa sala de aula da escola básica, criamos uma relação eu/outro baseada numa hierarquia entre conteúdo e narrativa. O que chamamos de “outro” se torna o conteúdo da nossa narrativa. As histórias que narramos parecem ser sempre modos de aprisionar um “outro” no interior dos códigos e das definições conceituais que criamos a partir de uma metafísica branca e ocidental. E aí nos perguntamos: qual o lugar de uma metafísica canibal nas composições de uma aula de História? Como essa aula pode ser pensada desde um perspectivismo ameríndio, por exemplo, tal como pensa o pesquisador Eduardo Viveiros de Castro?[2]

Espírito revolucionário e uma fagulha de narcisismo

Selecionamos uma cena que foi muito corriqueira em salas de aula. Em torno dos anos 1980, um certo entusiasmo promovia, de maneira mais ou menos contagiante e eficaz, a conexão entre o sentido das aulas de História e um alto compromisso político e ético. Sem dúvida, nós professores de História pensávamos que a aula de História não era apenas um espaço de construção de cidadania, mas um locus de um espírito revolucionário. Não se pense, ingenuamente ou maldosamente, que esse espírito consistia em uma irresponsabilidade teórica ou pedagógica – ao contrário, era profundamente conceitual e didaticamente responsável, mas jamais neutro ou imparcial. Logo, não se poderá atribuir ao que fazíamos a marca de uma suposta “doutrinação”, acusação muito comum a professores de História nos tempos atuais. Tratava-se, isso sim, de avivar uma narrativa, conectar o tecido fragmentário dos fatos a partir da força de um elemento aglutinador, não para criar um séquito de seguidores, mas para incentivar as pessoas a pensar, criticar e construir a liberdade de seu próprio aprendizado. O entusiasmo revolucionário criava e dinamizava modos muito singulares de ver e de compreender o passado e o presente, o que fazia da aula de História o lugar da produção e da partilha de um horizonte ético comum.

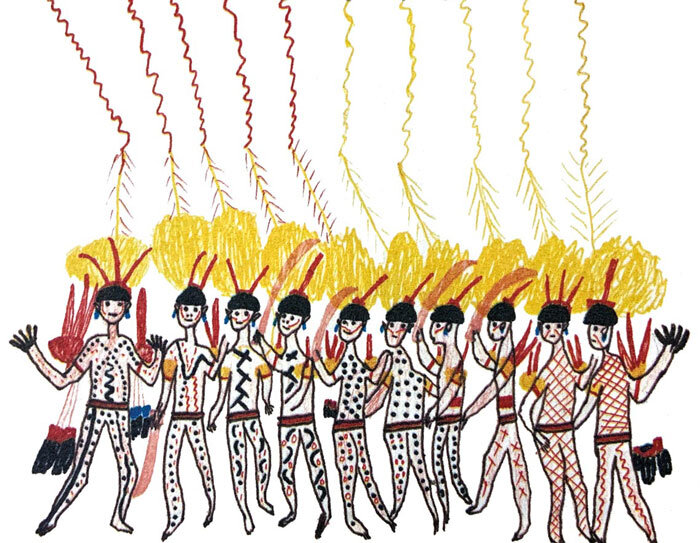

No entanto, o entusiasmo revolucionário talvez tenha deixado escapar, ainda, uma fagulha do nosso narcisismo. Vamos então à cena: ao ensinar a história dos povos indígenas, nos preocupávamos em mostrar o caráter genocida da colonização europeia e pretendíamos apresentar os povos indígenas de um modo generoso, positivo e afirmativo. Ora, nos parece que tais objetivos ainda hoje são altamente importantes. Entretanto, o que fazíamos, uma vez que nosso conhecimento das individualidades dos povos indígenas era muito escasso, era transitar pelo fácil caminho da generalização. Eis o primeiro traço da nossa narrativa narcísica.

Não se tratava de inserir, na aula de História, os Guarani, os Kaingang ou os Yanomami, mas os indígenas em geral – a partir daí, descrevíamos suas características gerais: caçadores e coletores, alguns grupos pescavam, etc. Mas o que mais nos encantava era dizer que esses povos tinham uma propriedade coletiva da terra, que não produziam para o comércio e dividiam os produtos do seu trabalho. Eis o segundo traço da nossa narrativa narcísica.

Dessa visão, decorriam duas questões. A primeira era que, sem dúvida, continuávamos, mesmo com nosso entusiasmo revolucionário, a situar os povos indígenas num estado original e de natureza, não reconhecendo suas histórias, seus contatos, suas lutas, inclusive aquelas travadas contra o colonizador. Era busca por uma história das origens[3], que mostrasse quem eram os “verdadeiros indígenas”, valorizando quem teriam sido esses povos em seus estados anteriores à conquista. Não nos dávamos conta de que essa proposição fortalecia a ideia de que os Guarani que transitavam no Parque da Redenção, em Porto Alegre, nas manhãs de domingo, eram menos indígenas, “cópias malfeitas” do modelo original que projetamos, afinal usavam calças curtas, camisetas do Internacional e tênis Nike.

A segunda questão era que, muito generosamente, projetávamos nosso desejo revolucionário de uma sociedade sem classes e coletivista sobre os povos indígenas, atribuindo-lhes uma estabilidade e uma passividade que só têm sentido no âmbito da moral da sociedade branca. A ideia de uma sociedade comunista primitiva tomou fôlego e nos encantou, pois, do alto do nosso sofisticado narcisismo, víamos não os Kaingang ou os Guarani, mas a nós mesmos e nossos desejos de um mundo melhor.

Mas como esses povos podem estar em aulas de História sem que suas forças sejam sugadas e domesticadas pelo disciplinamento de uma narrativa narcísica e, ainda assim, a aula permaneça o espaço onde mantemos e cultivamos o entusiasmo pela construção de um mundo melhor e mais justo?

Indo além da “revolução”

Em primeiro lugar, é preciso aprender a suspender os efeitos subordinantes e discriminatórios da metafísica do modelo e das cópias[4]. Cada devir tem valor absoluto em si mesmo. Cada alteridade só pode ser pensada por fora de qualquer modelo de identificação. Qualquer tentativa de dar aos modos de vida dos “outros” traços que nos parecem positivos em nossa sociedade consiste em esvaziar a potência de expansão dessas vidas e, inclusive, nossas possibilidades de aprender com os outros, para muito além do que somos. Ou seja, ainda que estejamos sendo generosos na tentativa de afirmar o outro, tal movimento acaba fazendo deles um espelho de nós mesmos.

Parece necessário nos perguntarmos, parafraseando Eduardo Viveiros de Castro, “o que deve o ensino e a aula de História aos que estuda e ensina?” Deve uma abordagem não colonialista. Hoje, isso parece ser quase consenso no campo das ciências humanas em geral, e certamente o é no campo específico do ensino de História. Isso quer dizer que uma leitura não colonialista precisaria, no mínimo, liberar-se do desejo de decifrar os segredos dos povos, e passar a aprender com eles. Entretanto, para passar da decifração à aprendizagem, é preciso abandonar o sonho narcísico de conhecer o outro a partir de sua suposta origem até seus devires, pois assim permanecemos disciplinando os “outros” no interior de nossa narrativa. É disso que temos falado.

Tudo se passa como se uma aula de História fosse um lugar de encontros, de misturas – não do mesmo modo como se pensou o sincretismo ou a mestiçagem –, mas encontros de forças, provocações e afecções. Devires alegres, quando os encontros não fazem sucumbir nenhum dos componentes, quando os encontros expandem a potência de vida dos componentes. Não se trata de decifrar, mas de expandir. A Terra sem males dos Guarani não precisa ser uma narrativa do que consideramos positivo em nosso mundo; a Terra sem males dos Guarani deve se manter como tal, com sua presença inteira e absoluta, e permitir a expansão de quem, com ela, tem uma experiência/aprendizagem.

Não se trata de imitar os Guarani, nem de fazer como eles, nem mesmo de ajustar o que eles são a um modelo exterior, diria Deleuze (1998). Assim, o encontro mantém a liberdade do outro, de cada elemento envolvido. Não se trata de capturar o outro, nem mesmo de interpretar, explicar ou mesmo prender a Terra sem males em uma narrativa, mas de deixar escorrer suas intensidades pela superfície da sala de aula, onde as multiplicidades que ali se encontram aprendem e expandem a vida.

Se a sala de aula é uma espécie de reino das misturas e dos encontros, o elemento central da narrativa moderna e eurocêntrica – a ideia de povos em falta e de um povo modelo – se torna obsoleta devido ao seu caráter colonizador e altamente perigoso, visto que já foi sustentáculo de genocídios. Ora, Eduardo Viveiros de Castro se pergunta, insistentemente, o que falta aos povos africanos ou indígenas: o cristianismo e o individualismo? A linguagem, a escrita ou o dote de casamento? Que faltas seriam tão terríveis e gritantes, diz ele, que transformariam os outros, nesse caso, em cópias “malfeitas” do “homem universal”, substância primeira da civilização?

Se é verdade que nosso acontecimento revolucionário lá dos anos 1980 mantinha, ainda, uma fagulha de narcisismo, é muito mais verdade que essa onda incessante, que tem se ampliado nos tempos atuais, de um exemplar homem branco, cristão e ocidental, tem levado à tentativa de reviver o mito do projeto civilizatório eurocêntrico. Afinal, conclui o antropólogo, no processo de marcar essas distâncias e alteridades, o que importa não é bem a diferença do outro; o que importa somos nós mesmos.

Portanto, podemos iniciar com a ideia de uma sala de aula das misturas e dos encontros, onde a aprendizagem se dá pelas singularidades, pela potência expansiva[5] dos povos, e não pela explicação ou pelo esforço interpretativo. Trata-se de pensar a partir de uma suspensão da narrativa. Esse exercício não implica simplesmente e ingenuamente abandonar a narrativa histórica, mas pensar que ela tem sido gestada no interior de um processo colonizatório e reducionista. Problematizar a disciplina e o modo como temos produzido encontros com diferentes povos – eis uma tarefa para o campo do ensino de História. A partir dessa suspensão, poderíamos repensar os papéis da narrativa histórica, dando relevo a um antinarcisismo, uma atenção às multiplicidades, às variações e as diferenças.

Por fim, a ideia de multiplicidade é fundamental. Pensar os corpos, as coisas, os povos, as vidas como multiplicidades é não dar a elas contornos definitivos ou formações imutáveis, é pensá-las como uma complexa rede de linhas que se cruzam e ensejam, a partir das potências que lhes constituem, possibilidades de encontros.

Uma aula de História não narcísica não consiste, como se poderia supor, na produção e enunciação de uma narrativa exteriorizada, na qual o narrador se esquivaria de si mesmo. Ao contrário, tratar-se-ia de uma narrativa e um narrador que se valem de uma atenção extrema a si; uma narrativa e um narrador à espreita, pois assim como narram Narciso, simultaneamente o perseguem em seus calcanhares. Essa sala de aula de misturas e encontros é constituída por multiplicidades, numa zona de vizinhanças onde cada corpo jamais abandona a si mesmo, nem é reduzido pela potência do outro. Ao contrário: ao pensarmos uma aula de História onde os Yanomami estejam presentes, cruzando a nossa narrativa, é como se nos deixássemos perder e entrar em formas não humanas, não modernas, não eurocêntricas de individuação, numa exposição que nos deixaria, narradores e professores, abertos à aprendizagem, tendo ampliadas nossas potências de agir mediante o encontro com o que não é nossa cópia, nem semelhante, nem dessemelhante. Entrar nessa sala de misturas é um exercício ético que envolve cada um que pensa e ousa falar dos outros, que faz sucumbir o um e o outro, onde a lei da decifração dá lugar à lei da aprendizagem. Enfim, essa relação não obedece mais à lei do mesmo, mas “é comunicar pela diferença, em vez de silenciar o Outro ao presumir uma univocidade originária e uma redundância última- uma semelhança essencial- entre o que eles e nós estávamos dizendo”[6].

Notas

[1] Ver KOPENAWA, Davi; ALBERT, Bruce. A queda do céu: palavras de um xamã yanomami. São Paulo: Companhia das Letras. 2015. 729 p.

[2] Ver VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. Metafísicas Canibais — elementos para uma antropologia pós-estrutural. São Paulo: Cosac & Naify, p. 288, 2015.

[3] Ver FOUCAULT, M. Microfísica do Poder. Rio de Janeiro: Graal, 1979.

[4] Ver DELEUZE, Gilles. Lógica do sentido. São Paulo: Perspectiva, 2007.

[5] Nos referimos a um dos traços centrais do spinozismo, a ideia de que a essência de um corpo é sua potência de expansão. Nos encontros, os corpos agem e padecem, sempre ampliando ou diminuindo sua potência de agir. (SPINOZA, Benedictus de. Ética. Tradução e notas de Tomaz Tadeu da Silva. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2007).

[6] VIVEIROS DE CASTRO, E. Metafísicas Canibais — elementos para uma antropologia pós-estrutural. São Paulo: Cosac & Naify, p. 288, 2015, p. 91.

Referências Bibliográficas

VIVEIROS DE CASTRO, E. Metafísicas Canibais — elementos para uma antropologia pós-estrutural. São Paulo: Cosac & Naify, p. 288, 2015, p. 91.

FOUCAULT, M. Microfísica do Poder. Rio de Janeiro: Graal, 1979.

KOPENAWA, Davi; ALBERT, Bruce. A queda do céu: palavras de um xamã yanomami. São Paulo: Companhia das Letras. 2015. 729 p.

DELEUZE, Gilles. Lógica do sentido. São Paulo: Perspectiva, 2007.

SPINOZA, Benedictus de. Ética. Tradução e notas de Tomaz Tadeu da Silva. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2007.

Como citar este artigo

PEREIRA, Nilton Mullet; TORELLY, Gabriel. Por uma aula não narcísica: como representar “o outro” no ensino da História. In: Café História – história feita com cliques. Disponível em: https://www.cafehistoria.com.br/por-uma-aula-de-historia-nao-narcisica/. Publicado em: 28 fev. 2020. ISSN: 2674-5917. Acesso: [informar a data].