Entrevista com Leandro Seawright (USP)

O Café História conversou com o historiador Leandro Seawright, um dos Coordenadores do Núcleo de Estudos em História Oral da Universidade de São Paulo (NEHO/USP) e Pós-Doutorando no Departamento de História da USP. Na conversa, Seawright conta como começou o seu interesse por História Oral e responde a algumas perguntas que você sempre quis fazer, mas nunca teve coragem. Confira essa entrevista exclusiva!

Bruno Leal: Leandro, muito obrigado por conversar com o Café História. É um prazer tê-lo conosco. Para começar o nosso papo, queria saber como começou o seu envolvimento com a História Oral. O que te atrai tanto neste “fazer História”?

Leandro Seawright: É um prazer colaborar com o Café História. Aproveito para parabenizá-lo pelas suas iniciativas, Bruno. Li grande parte dos livros e artigos do professor José Carlos Sebe Bom Meihy, que é coordenador e fundador do Núcleo de Estudos em História Oral – FFLCH/USP. Posteriormente, eu o conheci; depois de alguns e-mails trocados e, de maneira cortês, ele me convidou para participar do NEHO/USP, inicialmente como colaborador. Após um diálogo acadêmico com Suzana Lopes Salgado Ribeiro, na primeira reunião, senti-me confortavelmente “em casa”. Na medida em que avancei nos estudos, tornei-me pesquisador do NEHO/USP e Doutorando do Departamento de História sob a orientação de Meihy. Uma das marcas fundamentais na minha formação em História Oral foi certamente a humanidade, a generosidade e o acolhimento acadêmico de Meihy – que jamais abdicou da importante correção de caminhos. Cordialmente, porém, ele me ensinou o significado da palavra “professor”: “aquele que professa, que acredita no outro”.

Você escolheu a palavra “atração”. Gosto desta palavra porque me permite responder para além do caráter operacional. A História Oral que pratico é procedimentalmente rigorosa, mas possui elementos trançados de fruição, de atração: avalie o encontro entre o entrevistador e o entrevistado – dois mundos que se retocam na confluência da palavra, da narrativa, da diversidade. Atrai-me a possibilidade de ir ao campo de pesquisa para além da teorização fundamental em História Oral e, em seguida, provocar – com limitações – os conceitos clássicos de um fazer historiográfico convencional: a vida não cabe em um documento. Sem deixar de lado a documentação como materialização da entrevista, importou-me desfazer a estranha caracterização de um interlocutor em uma pesquisa no campo das Ciências Humanas e Sociais como mero “objeto de pesquisa”, porque aprendi com Martin Buber que um “objeto” é uma “ausência de presença”. Empresto de Édouard Glissant, no ensejo do momento, uma expressão bastante relevante que é a “poética da diversidade” assimilada como “poética da relação”. Em um diálogo esculpido com bastante atenção, Marta Rovai me disse, há alguns anos, que em História Oral se dá ouvidos e não voz. Eu sempre ouvia o oposto: “importa dar voz”; mas, nunca me senti confortável para usar a expressão referida porque me soava autoritária, vertical e desgastada. Claro que Marta Rovai tinha razão. Atrai-me na História Oral a possibilidade de escutar, de me sentar ao lado de pessoas com a devida atenção, de compreender uma parte decodificada do mundo alheio, de “desvitimizar”, de “ouvir o outro lado” e de radicalizar a “escuta democrática”; de transgredir o “determinismo” do conceito clássico de vítima ao mesmo tempo em que busco por políticas públicas, por ações de reparação em Direitos Humanos. Gosto de operar com as noções de “polifonia”, de “heteroglossia”, de “multivocalidade”, e, com singeleza, perguntar na multiplicidade das vozes: quando o narrador fala, quem fala nele ou por meio dele? Ao suscitar essa pergunta, instruo-me pelo conceito de memória coletiva a partir de Maurice Halbwachs.

Bruno Leal: História Oral seria uma metodologia, uma perspectiva, uma área ou isso tudo ao mesmo tempo?

Leandro Seawright: Existe um acalorado debate estatutário e epistêmico sobre se a História Oral é uma “ferramenta”, uma “técnica”, um “método”, uma “forma de saber” ou uma “disciplina”. Os que propugnam a História Oral como “ferramenta” e como “técnica”, ressaltam-na corriqueiramente em seu caráter instrumental, sobretudo em atenção à pergunta: “para que serve a História Oral?”. Outra pergunta possível seria: “a quem serve a História Oral?”. Neste caso, convencionou-se dizer que a História Oral serve metodologicamente, com bastante rigor, à Grande História – feita com “H” maiúsculo, como se diz. A maior parte dos pesquisadores que trabalha com a História Oral considera que se trata de um fazer metodológico; popularizou-se no Brasil – e fora dele – a percepção de que a História Oral é uma metodologia da Grande História. Refletir sobre a questão é coisa elementar, pois as decorrências acerca do status da História Oral podem evidenciar a resposta para mais uma pergunta: “quem faz História Oral?” ou “quem trabalha com História Oral?”. Se a História Oral é uma metodologia da História, subentende-se que os que se utilizam dos seus recursos são os historiadores.

Em seu importante texto intitulado “História oral: velhas questões, novos desafios”, Marieta de Moraes Ferreira aduziu que “a história oral, como todas as metodologias, apenas estabelece e ordena procedimentos de trabalho” e, portanto, “é capaz apenas de suscitar, jamais de solucionar questões, ou seja, formula as perguntas, porém não pode oferecer as respostas”. Para a respeitada historiadora, cuja contribuição para o campo em questão é dilatada e notável, a palavra “apenas” é recorrente para caracterizar a História Oral no âmbito metodológico da Grande História. Os que, entretanto, apresentam a História Oral como sendo estatutariamente disciplinar estão convencidos de que os seus caminhos procedimentais são alternativos, mas estão descolados da palavra “apenas” em relação à História. Penso que a História Oral seja uma disciplina dos tempos modernos por algumas razões: a primeira é que ela tem objeto definido, que é a memória coletiva manifesta pelas noções de “comunidade de destino”, “colônia” e “redes” de entrevistados; a segunda porque, em História Oral, a utilização das entrevistas não atende aos anseios “pragmáticos” ou às “urgências citacionistas” de quando se “pinça” parte do corpus documental para justificar medidas teóricas previamente estabelecidas; a terceira é porque aprecio a noção de que a História Oral não é “vassala” da Grande História e, portanto, para que adquira e assuma uma posição dialógica interdisciplinar ela pode ser reconhecida a priori como uma disciplina. Como “forma de saber” a História Oral é menos utilizada e indica a valorização da sabedoria do narrador; como “método”, a História Oral serve legitimamente à História; e como disciplina, a História Oral adquire um status dialógico mais alargado em contato com a História ou com os historiadores – dentro ou fora dos departamentos de História.

Bruno Leal: A História Oral é muito reconhecida no Brasil. O Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC), da Fundação Getúlio Vargas (FGV), por exemplo, é frequentemente apontado como referência no exterior. No entanto, o estabelecimento da História Oral no Brasil não foi fácil, certo? Como foram esses “primeiros passos” da Historia Oral em nosso país?

Leandro Seawright: Atualmente, é anedótico que a História Oral tenha sido adjetivada informalmente como uma espécie de “perfumaria”. Não distante disso, Gwys Prins descreveu a definição daqueles que engendraram preconceitos e procuraram desqualificar a História Oral distante das “molduras corretas”: “a história oral só nos relata o trivial sobre as pessoas importantes e as coisas importantes (através da sua própria visão) das pessoas triviais”. Além do problema da qualificação sobre quem e o que é importante, e quem e o que é trivial, essas preconcepções foram avolumadas com o velho problema da “veracidade” e da “credibilidade” do documento em História Oral. A “memória de expressão oral” possui variações ao conceito clássico de verdade; não existem axiomas e, tampouco, “pontos de fixidez” – pontos estáticos – na memória dos narradores. Como uma “alter-perspectiva”, interessa inclusive a distorção, a mentira, a variação, a imprecisão, as visões, os sonhos noturnos, os sonhos em vigília e todas as expressões de subjetividades nas categorias de Alessandro Portelli. Mesmo quando se faz História Oral híbrida – com o cruzamento de documentos com “códigos orais” e documentos com “códigos escritos” – não se deve produzir concorrência entre as documentações posto que a oralidade se diferencia em essência da escrita conforme Walter Ong – entre outros.

Recentemente, Ricardo Santhiago escreveu a tese de doutorado “Método, metodologia, campo: A trajetória intelectual e institucional da história oral no Brasil” e, entre outros textos, o artigo “Carlos Humberto Pederneiras Corrêa, um pioneiro da história oral no Brasil”. São textos competentes e alternativos sobre o caso brasileiro. Em “(Re)Introduzindo a História Oral no Brasil”, publicado em 1996, no entanto, Meihy demonstrou como a História Oral se estabeleceu no país. Para Meihy, existiram três fases distintas de estabelecimento no Brasil: o momento do aparecimento, a inserção no conjunto de critérios analíticos da sociedade e, por fim, propostas e desafios atuais. Desde o surgimento da “Moderna História Oral”, na Universidade de Columbia em 1948, em Nova York, quando Allan Nevins oficializou o termo, os pesquisadores dos mais variados países têm adotado os seus procedimentos variados. No caso do Brasil, a História Oral chegou com atraso por causa do ambiente da ditadura militar instaurada em 31 de março de 1964 que – por meio do recrudescimento e das violações de Direitos Humanos – reprimiu a “palavra” com base não somente na violência da censura, do silenciamento. Ainda assim, três anos foram fundamentais e produtivos durante a ditadura militar brasileira: 1973, por meio de um encontro de acadêmicos preocupados documentalmente com a “preservação”, a “restauração” e a “História Oral” na Fundação Getúlio Vargas, FGV; 1975, com um encontro também na FGV para tratar exclusivamente de História Oral. E é desta época a iniciativa de criação de dois programas de pesquisa em oralidades com base na “metodologia” – um no CPDOC (criado em 1973) e o outro na Universidade Federal de Santa Catarina; finalmente, 1977, por meio de um encontro em Brasília com o apoio da Organização dos Estados Americanos e da FORD. Oficialmente, e em trabalho acadêmico, a expressão “História Oral” foi utilizada pela primeira vez no Brasil na dissertação de mestrado de Humberto Pederneiras Corrêa: “História oral: teoria e técnica”. Destaco a obra “Memórias do exílio”, dos autores Pedro Celso Uchôa Cavalcante e Jovelino Ramos, publicada no ano de 1976; outrossim, a obra “Memória das mulheres do exílio”, da autora Valentina da Rocha, publicada em 1980, a qual contribuiu, concomitantemente, para com os estudos de gênero e de História Oral. A partir de 1979, houve um boom em torno da História Oral no Brasil sem a superação, entretanto, de arcaísmos na “academia convencional” em relação aos aportes teórico-metodológicos em face do conceito de documentação. Na década de 1980 – tempos de distensão e abertura política – houve um avanço na ampliação dos programas de História Oral; pode-se dizer, assim, que o período de popularização da História Oral foi na década de 1980 em homologia à abertura política brasileira.

Na década de 1990, contudo, houve três anos, entre outros, fundamentais para a ampliação e institucionalização da História Oral no Brasil. Em 1992, aconteceu a primeira iniciativa na direção da função da Associação Brasileira de História Oral que foi o congresso América 92: Raízes e Trajetórias, no qual se criou um grupo de trabalho que planejou para o ano seguinte o 1º Encontro Nacional de História Oral; ademais, em 1992 foi publicado em língua portuguesa o livro “A Voz do Passado”, de Paul Thompson. Em abril de 1993, ocorreu, portanto, o 1º Encontro Nacional de História Oral em São Paulo, com 125 inscritos. Subsequentemente, em abril de 1994, realizou-se no Rio de Janeiro o 2º Encontro Nacional de História Oral, com 250 inscritos. Durante este evento, em 29 de abril de 1994, foi criada a Associação Brasileira de História Oral – ABHO. O CPDOC marcou os anos 70 com o seu tão bem cuidado acervo de entrevistas; o Centro de Estudos Rurais e Urbanos, CERU, das Ciências Sociais da USP, criado em 1964, apresentou um importante trabalho com pessoas comuns; o Museu da Imagem e do Som de São Paulo desenvolveu trabalhos com História Oral a partir de 1982. Outros importantes centros de estudos se destacaram: Centro de Documentação Iconográfica da PUC-SP, Centro de Memória da UNICAMP, Laboratório de História Oral e Imagem (LABHOI) da UFF. O NEHO/USP nasceu por iniciativas acadêmicas em 1991, quando o professor Meihy ministrou um curso de História Oral para graduandos em História da USP. Não pretendo esgotar nesta entrevista o número de “espaços de pesquisa” em História Oral, mas reconhecer os que me ocorrem agora.

Bruno Leal: Quando falamos de entrevistas na perspectiva da História Oral, estamos falando de algo mais complexo do que simplesmente ligar o gravador, fazer perguntas e esperar o entrevistado falar. Como funciona uma entrevista na História Oral? Só historiadores podem fazer História Oral?

Leandro Seawright: Há três momentos no fazer da História Oral. “A pré-entrevista”, quando o pesquisador faz os contatos devidos com os narradores, “negocia” os “termos gerais da entrevista” e cuida das providências em relação ao equipamento que utilizará; a “entrevista” propriamente dita; e a “pós-entrevista”, que abrange inclusive os procedimentos de materialização, conferência do produto com o entrevistado e, ulteriormente, a autorização para publicação por meio de “carta de cessão” dos direitos autorais nos termos da legislação. Somente depois da constituição do corpus documental acontece a análise das entrevistas correlacionadas.

Gosto de pensar que a “entre-vista” é uma relação que acontece “entre as vistas”, com os olhares trocados e as expressões assimiladas de forma “intersubjetiva”. Donde, não se utiliza mais, entre os pesquisadores mais atentos, a expressão “depoimento” e outras que reforçam um caráter “policialesco” empregado no passado; e, de outro modo, não se utiliza mais entre tais pesquisadores os termos “depoente”, “investigado”, “ator” – ao contrário, utiliza-se colaborador (co-labor-ador), isto é, aquele que trabalha junto ao diretor de um projeto de pesquisa em História Oral. Mas, muito cuidado: a História Oral não se resume ao importante momento da entrevista. Pode-se aduzir que, sem entrevista, não acontece evidentemente a História Oral, mas não se pode conceber que a entrevista seja a totalidade da História Oral. Porque para ser História Oral tem que haver um “momento fundacional” da confecção de um projeto de pesquisa segundo e seguindo os ditames procedimentais de uma linha teórico-metodológica. Sabe-se que acontecem entrevistas de muitas formas e legítimas – jornalísticas, por exemplo. O trabalho do pesquisador em História Oral se distancia dos modelos de “entrevistas fechadas” que fazem uso de “questionários” ou perguntas previamente estabelecidas. Geralmente, tem-se uma “pergunta de corte” – que é primeira da entrevista; depois, trabalha-se, muito mais, com os “estímulos” à narração. Isto posto, estabelece-se que a História Oral mais atual adota o modelo de “entrevistas abertas”. Com todo respeito às diversidades teóricas, um “questionário” não tem a função de servir operacionalmente à História Oral. Não é História Oral. Eu entrevistei pessoas para as quais não proferi uma única pergunta; sentado com olhos fitos no colaborador, a minha presença pressupôs que o corte narrativo da “memória de expressão oral” fosse o engajamento político, militante e as experiências traumáticas vivenciadas na ditadura militar brasileira. Mas, nem sempre foi assim; não há nada de errado em usar “perguntas de corte” ou “objetos biográficos” como estímulos à narração. Eu me utilizo frequentemente das perguntas de corte como acesso às “reservas mnésicas” do colaborador.

Da mesma forma, a entrevista em História Oral não acaba quando se desliga o gravador. Comumente acontece do colaborador se exprimir decisivamente antes ou depois da gravação; jovens pesquisadores nem sempre sabem o que fazer nestes casos. Há que se trabalhar com o caderno de campo como um diário de registros da vida do pesquisador, do campo propriamente dito e das impressões gerais: os silêncios, as ausências, as lágrimas, as falas não gravadas eletronicamente e outros gestos. O caderno de campo serve ao pesquisador e à exegese da entrevista, tanto quanto ao momento de “negociações” com o colaborador durante a conferência e durante as análises posteriores, pois o documento de História Oral é validado por meio da carta de cessão da entrevista. Do ponto de vista ético-jurídico, depois de conferida e autorizada, se tem uma documentação em História Oral.

Você me perguntou se somente os historiadores podem fazer História Oral. Curiosamente, alguns pesquisadores estrangeiros e brasileiros se utilizam da autodesignação “historiador oral”. É consenso não somente no NEHO/USP de que, então, seria estranho designar pesquisadores de outras searas, por exemplo, de “filósofo oral”, “pedagogo oral”, “sociólogo oral”, “psicólogo oral” somente porque trabalham com a História Oral – seja como metodologia, seja como disciplina. Na verdade, nós preferimos a utilização do termo oralista para designar quantos trabalhem com História Oral, sejam historiadores, filósofos, pedagogos, sociólogos, psicólogos – entre outros. Há bons trabalhos de História Oral nas diferentes áreas de estudos no Brasil. Significa que a História Oral é realidade dentro e fora dos departamentos de História das universidades brasileiras.

Bruno Leal: A entrevista é talvez o procedimento mais importante dentro do escopo da História Oral. Mas não é a única. Que outras modalidades existem na História Oral?

Leandro Seawright: Deixe-me abordar os procedimentos iniciais de tratamento da entrevista em História Oral. Entre os artigos que publiquei entre 2015 e 2016, dois se referem a procedimentos em História Oral; um deles se intitula “Entre a história oral como ‘disciplina’, o ‘testemunho’ e a ‘memória coletiva’: elementos conceituais para estudos de religião e política” (publicado na Revista Oralidades); o outro intitula-se “O corpus documental em história oral: teoria, experiência e transcriação” (publicado na Revista Observatório). Neste último eu expliquei como os oralistas trabalham com a materialização da entrevista. Embora haja oralistas que somente transcrevam – ipsis verbis – a entrevista por acreditarem que o “modo bruto”, original, represente algum tipo de fidelidade ao conceito clássico de verdade nem sempre assumido, uma parte dos pesquisadores transcrevem, textualizam e transcriam as entrevistas. Transcrevem mantendo o “estado bruto” da narrativa com erros, problemas textuais e de fala; em seguida, textualizam como se “texturizassem” o “estado bruto”, isto é, retiram as “imperfeições” e estabelecem um “tom vital” para a entrevista que comumente é colocado em epígrafe – uma espécie de eixo narrativo, de pensamento estrutural do colaborador; finalmente, transcriam a entrevista. Sem quaisquer pretensões de explicar todo o conceito de “transcriação” nas poucas linhas que se seguem, indiquei um texto – supracitado – em que trabalhei teoricamente com o conceito. Para tanto, citei, entre outros autores, Roland Barthes, Mikhail Bakhtin e o poeta-tradutor brasileiro Haroldo de Campos. Para mencionar apenas uma das citações do meu texto dedicado inclusive à transcriação, segue o que disse Haroldo de Campos (ver referências completas no artigo mencionado): “a tradução de uma obra de arte verbal é uma prática semiótica especial. Visa surpreender o intracódigo (as “formas significantes”) que opera no interior do poema de partida (original) e redesenhá-lo no poema de chegada. Para isso, procura desvelar o percurso da função poética no poema […] e, de posse da “metalinguagem” que essa desvelação propicia, reconfigurar esse percurso no poema traduzido (melhor dizendo, “transcriado”), com os recursos da língua do tradutor aplicados ao influxo violento da língua estranha”. Entre outras coisas, Haroldo de Campos reforça que a tradução é uma transcriação. Uma entrevista de História Oral traduz, transcria…

Bruno Leal: Em artigo mais ou menos recente, o historiador Ricardo Santhiago, da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), sublinha que “o historiador oral (…) não recolhe aquilo que em si já é latente, mas estimula, de forma participante a própria eclosão de um texto”. Ou seja, o historiador oral não está simplesmente diante de uma memória já pronta, acabada e que pertence somente “ao outro”, mas ele é participante na elaboração do documento que será produzido. Essa relação/abordagem do historiador oral com a sua documentação é algo exclusivo da História Oral ou isso também aconteceria com outros historiadores, desde aquele que trabalha, por exemplo, com relatórios policiais, até aquele que lida com atas de sindicatos e com imprensa? Outra coisa: isso nos coloca diante de um enorme desafio na hora de definir o que é autoria, não?

Leandro Seawright: Você tem razão sobre a composição de um documento em História Oral e acerca da “reunião dos documentos” em um consequente corpus documental. O oralista que constrói a documentação juntamente com o colaborador, com o narrador, torna-se aquele que a analisa pela primeira vez. Nesse sentido, o oralista tem a prerrogativa exclusiva da análise inicial. Fora do âmbito da História Oral talvez exista a possibilidade do “pesquisador orgânico” produzir a sua documentação nas áreas mencionadas por você e em situações excepcionais, porém. Mas o oralista trabalha – sem exceções – na produção do seu corpus documental, ainda que ele promova cruzamentos com as documentações regulares. O narrador participa de todo o processo, desde a entrevista até a conferência da entrevista transcriada e a autorização por meio da carta de cessão de direitos autorais.

Decorre disso a pergunta: de quem é a autoria em História Oral? Existem duas respostas possíveis. Em primeiro lugar, e juridicamente, o autor é sempre aquele escritor para quem o colaborador cedeu os direitos autorais; dito de outra forma, o detentor dos direitos autorais do documento em análise numa obra de História Oral é, portanto, o autor. Aquele, ainda, que escreve uma tese, um livro, um artigo ou outros tipos de trabalhos científicos com base em documentos autorizados. Em segundo lugar, instaura-se uma “complexidade” ou o que denomino de “autoria-complexa”, isto é, quando um determinado colaborador fala, quem fala por meio dele? Com base na noção de memória coletiva, reconhece-se que existe uma “comunidade de destino” por trás da narrativa de quantos deem uma entrevista de História Oral; e é possível pensar, desde Ferdinand de Saussure, que um texto não tem uma única identidade autoral porque outras vozes se insinuam na voz do narrador. Assim como existem “culturas compósitas”, para retomar Glissant, engendram-se memórias compósitas: e a memória coletiva é maior do que a soma das memórias individuais. Sendo a memória individual, segundo Halbwachs, “um ponto de vista sobre a memória coletiva”, torna-se plausível que quando o meu colaborador Anivaldo Pereira Padilha, por exemplo, concedeu-me uma entrevista, ele esteja se reportando às lembranças afetivas de outros narradores que se insinuam nele por “reservas mnêmicas”, que insinuam nele os rastros “mnésicos” da tortura na ditadura militar brasileira.

Bruno Leal: No doutorado, você entrevistou protestantes que vivenciaram dramas e tramas no regime militar brasileiro e menciona um tipo de messianismo. Que messianismo seria esse? De que forma você percebeu isso nas entrevistas?

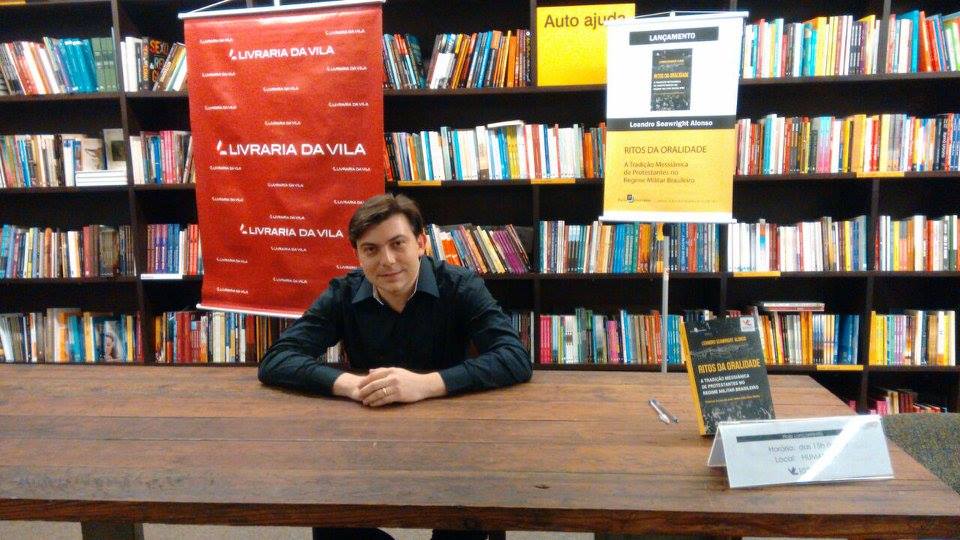

Leandro Seawright: Obrigado por mencionar a minha tese. Uma parte dela foi publicada pela Paco Editorial em 2016 e se intitula: “Ritos da oralidade: a tradição messiânica de protestantes no Regime Militar Brasileiro” (480 p.). Dois belos presentes na edição do livro foram: o prefácio de Meihy e as palavras generosas de Leandro Karnal na contracapa – dois membros da banca que me deixou lisonjeado ao recomendar a publicação (os outros componentes foram: Marcos Napolitano que, atualmente, é o meu supervisor de pós-doutorado no Departamento de História da FFLCH/USP, José Antônio Vasconcelos da área de Teoria da História da FFLCH/USP e o psicólogo da religião Antonio Maspoli de Araujo Gomes, do Mackenzie). A obra tem seis capítulos: “História do projeto: um itinerário da pesquisa”, “’Nós somos as palavras’: história oral, memória coletiva e oralidade protestante”, “’Nós salvamos o Brasil’: memórias messiânicas de protestantes no ambiente do golpe civil-militar brasileiro”, “O ‘Reino de Deus’ e as narrativas de resistência ao Regime Militar Brasileiro”, “A memória religiosa entre “pecar” e “perdoar”: exílios, sofrimentos, retornos e conversões depois do Regime Militar Brasileiro” e “Aspectos da ‘justiça de transição’ brasileira, a CNV e o GT sobre o papel das igrejas na ditadura”. Agradeço por ter se referido ao terceiro capítulo da tese (agora livro).

Na interface da História Oral com a História e a Sociologia, propus analisar, a partir das entrevistas, aquilo que os ortodoxos anticomunistas disseram sobre os comunistas; entre outras coisas e de diferentes formas eles abalizaram interessantemente que o “comunismo é do Diabo” e que os comunistas estavam “possuídos por demônios”. Alguns não passaram do importante plano do imaginário messiânico-milenarista, do ideário religioso e ideológico; Delcyr de Souza Lima e Enéas Tognini, entre outros, elaboraram percepções político-religiosas de demonização do Jango e de comunistas no ambiente tensivo do golpe-civil militar de 31 de março de 1964. Alguns narradores trataram do golpe como “exorcismo” do país. Mas, não quero dar mais detalhes sobre o capítulo ou resumi-lo… Tenho a esperança de que alguns dos leitores desta entrevista queiram lê-lo.

Bruno Leal: Nos últimos anos, o “campo” da História Pública vem se fortalecendo bastante, inclusive no Brasil, onde existe, desde 2012, a Rede Brasileira de História Pública (RBHP). Como você enxerga as relações entre a História Pública e a História Oral?

Leandro Seawright: Trata-se de uma relação esperada assim como quando nos referimos à proximidade pressuposta e óbvia da História Oral com a História do Tempo Presente. A História Oral é uma História do Tempo Presente, tanto quanto possui relações candentes com a História Pública. O caráter público da História Oral é notável. Compreendamos que, dentro de supostos coerentes, não existe a possibilidade de se fazer uma História Oral “privada” e “academicista” – restrita ao mundo da Universidade; quaisquer tentativas de pô-la em “privado” seria um sério equívoco na reserva da sua “vocação pública”. A História Oral, que vem do povo, que vem das pessoas, deve ser devolvida às pessoas. Deve ser entendida pelas pessoas. A Rede Brasileira de História Pública, RBHP, é uma iniciativa notável. Alguns acadêmicos e professores produzem notícias, textos e trabalhos alvissareiros advindos do aporte da História Pública para todos nós, tais como os historiadores Ana Maria Mauad, Juniele Rabelo de Almeida, Marta Rovai e Ricardo Santhiago – entre outros. Assim, destaco o importante papel que o LABHOI tem desempenhado em relação à confluência da História Oral com a História Pública.

Sabe-se, entretanto, que alguns historiadores já emolduravam dinâmicas na perspectiva da História Pública no final da década de 1980 e no início da década de 1990. Um exemplo é o de Marcos Silva que escreveu sobre a História Pública na década de 1990; outro caso interessante é o do NEHO/USP que trabalhou com a História Oral em uma perspectiva da História Pública desde os anos de 1990 – quando Meihy alimentou esse debate dentro do Núcleo, bem como a ideia de se ter uma editora que publicasse os trabalhos de pesquisadores do NEHO/USP. Tanto que alguns pesquisadores que integram a RBHP receberam posteriormente a sua formação em História Oral no NEHO/USP. No entanto, deve-se reconhecer que, com a RBHP, ações mais vigorosas e institucionais têm sido tomadas em termos de divulgação e de publicação dos trabalhos específicos, dos trabalhos na área aludida.

Bruno Leal: Você é coordenador do Núcleo de Estudos em História Oral – NEHO/USP ao lado do Prof. Dr. José Carlos Sebe Bom Meihy. Que trabalhos vocês realizam no núcleo?

Leandro Seawright: Nós fazemos reuniões frequentes e abertas no NEHO/USP. São oportunidades valiosas de discussão de diferentes textos e, em rodas de diálogos, apresentarmos as nossas análises; igualmente, no âmbito das reuniões do NEHO/USP, o professor Meihy orienta os mestrandos e doutorandos. São reuniões concorridas e sempre democráticas. Ao mesmo tempo, o NEHO/USP mantém a Revista Oralidades, que recebe artigos continuamente. Não posso deixar de mencionar o trabalho de formação de jovens oralistas feito pelos pesquisadores: Marcela Boni, Vanessa Generoso Paes, Vanessa Rojas e André Gattaz. Não somente isso, mas o NEHO/USP organiza constantemente eventos científicos que fazem circular novas publicações e abordagens em História Oral. Temos o apoio do Departamento de História da Universidade de São Paulo e do Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos – DIVERSITAS/FFLCH/USP. Tenho que destacar não somente o apoio constante do DIVERSITAS como um todo, mas da professora Zilda Maria Grícoli Iokoi.

Bruno Leal: Chegamos ao fim da nossa entrevista. Muito obrigado por contribuir com o Café História! Por favor, fique livre para acrescentar informações e comentários.

Leandro Seawright: Quero agradecer outra vez a você, Bruno. Agradeço ao Café História. Coloco-me sempre à disposição para construir conjuntamente com colegas de diferentes instituições.

Agradeço a todos os apoiadores do NEHO/USP, seja o Departamento de História da USP, seja o DIVERSITAS ou os colaboradores diversos. Em 2017 nós comemoraremos mais um ano de existência do NEHO/USP. Em breve, divulgaremos mais informações sobre o evento acadêmico de comemoração, mas, desde já, convidamos a comunidade científica e universitária à participação. Daremos mais informações em tempo abreviado.

Leandro Seawright é coordenador do Núcleo de Estudos em História Oral da Universidade de São Paulo (NEHO/USP) ao lado do Prof. Dr. José Carlos Sebe Bom Meihy. Também é Pós-Doutorando no Departamento de História da USP, Doutor em História Social pela Universidade de São Paulo – FFLCH/USP. Propôs, em sua tese de doutorado “Ritos da oralidade: a tradição messiânica de protestantes no Regime Militar Brasileiro”, entrevistar redes de religiosos ortodoxos e heterodoxos com posições ideológicas distintas durante o Regime Militar Brasileiro, entre 1964 e 1985. Atualmente, é professor no curso de graduação em história da Sumaré. Entre outras disciplinas, ministrou as seguintes: Introdução aos Estudos Históricos (Teoria e Metodologia da História); igualmente, História do Brasil I, II, III e IV, bem como disciplinas na área da Educação. Tem experiência como pesquisador da Comissão Nacional da Verdade, criada com base na lei 12.528/2011, Art. 4º, incisos I, IV, V e VII e Resolução CNV Nº 1, de 2 de julho de 2012, Art. 19, inciso IV, Arts. 22 e 23 (Relatório da CNV, Vol. 1, 2014, p. 9). É pesquisador de Clio & Mnemósine – Centro de Estudos e Pesquisas em História Oral e Memória, IFM, desde 2012. Historiador e oralista com abordagem interdisciplinar, tem experiência nas áreas de Teoria e Metodologia da História, de História do Brasil República com ênfase no Regime Militar (1964 a 1985), na disciplina de História Oral, bem como em pesquisas dedicadas à história de vida, à história da vida religiosa, à história oral testemunhal. Temas concernentes à Política, à História Militar, à “Justiça de Transição” e Estudos da Memória Coletiva são contemplados pelo pesquisador.