O Conclave, a tradicional reunião dos Cardeais da Igreja Católica destinada à escolha de um novo Papa, está cercado de mistério e de grande importância. Até mesmo o cinema fez do “Conclave” a base de verdadeiros “thrillers” políticos.

Este processo, que remonta há mais de sete séculos, se transformou de um método espontâneo de escolha para um sistema estruturado e isolado, garantido por reformas significativas ao longo da história.

Mas, por trás desse evento, cheio de rituais e tradição, há uma complexa relação com a conjuntura histórica. Neste texto, queremos apresentar alguns aspectos da complexa história do Conclave, desde suas origens simples até as principais reformas que o tornaram o processo secreto que conhecemos hoje.

Origens e o primeiro milênio

Desde o século IV, o bispo da antiga Roma, distinguido com o título afetuoso de “Papa”, além do título de Sumo Pontífice, derivado da religião cívica romana, constituiu-se como um “primaz” sobre os demais bispos do Império (primus inter pares) porque era (e ainda é) o guardião dos lugares de martírio de Pedro e Paulo e de seus sucessores. Além disso, era o protagonista e intérprete da concepção de unidade (communio) entre os demais bispos do Império convertido à fé cristã.

Naqueles primeiros tempos, a eleição do Bispo de Roma era uma tarefa comunitária, com grande participação dos cristãos romanos. Era escolhido mediante o difundido e tradicional processo de eleição feita “pelo clero e pelo povo”, por aclamação e nunca por meio do voto.

No entanto, conforme o poder da Igreja crescia no Ocidente, também aumentava a interferência de atores externos, como a de monarcas e de imperadores. Esses se viam como autoridades legítimas para influenciar a escolha do líder da Igreja, o que muitas vezes resultava em disputas políticas e na falta de uma escolha unânime.

Reformas no século XI e XII

No século XI, iniciaram-se as reformas fundamentais que moldaram a escolha do Papa como a conhecemos hoje. Essas mudanças ajudaram a formalizar o processo, criando normas mais claras e estabelecendo um caminho para escolhas mais independentes e equilibradas.

Após a crise sucessória entre Bento IX e Gregório VI, de 1044 a 1046, “caracterizado como um dos mais notórios casos de corrupção eclesiástica”, segundo o historiador Leandro Duarte Rust, um grupo de reformadores de cultura monástica propôs um novo método para garantir aquilo que se pensava sobre o papado, antes mesmo de apresentar um modo de se chegar ao papado.

A fixação de regras estáveis nascia de uma melhor compreensão do papel da Igreja naquele momento. Em 1059, Nicolau II (990-1061) promulgava o decreto In nomine Domini, por meio do qual formulava um novo processo para a eleição do seu sucessor.

A reforma estabelecia que fossem atribuídos a poucos e respeitáveis membros do clero romano poderes de escolher o bispo de Roma e impedir que outros o fizessem. O decreto conferia o direito à figura máxima do monarchatum eclesiástico aos bispos-cardeais (assim são chamados na autêntica redação papal) ou aos cardeais romanos (assim os definem na versão imperial adulterada) como herdeiros e continuadores do Colégio dos Apóstolos.

Em 1179, o Concílio de Latrão III exigiu uma maioria de dois terços de todos os Cardeais votantes para a eleição. A exigência dos dois terços significava que nenhuma facção sozinha poderia eleger um papa, mas também que tal facção poderia impedir a eleição de alguém que ela se opusesse.

Os Conclaves do Século XIII

O Conclave, tal como o conhecemos, se solidificou no século XIII. Para garantir a realização efetiva da escolha do bispo de Roma, sem adiamentos e sem interferências externas, o “povo” (entenda-se classe dirigente política, militar e eclesiástica) da Cristandade romana encontrou um modo obrigatório de fazê-lo: o “sequestro” dos eleitores.

Com um rude sistema de aceleração, talvez tomado de empréstimo de outros processos civis, encerrava os eleitores no enclausuramento. Essa clausura “sob chave” (daí o nome cum clave) foi realizada pela primeira vez em 1216 pelos peruginos, sucessivamente reutilizada em 1241 pelo senador de Roma, Matteo Rosso Orsini (1178-1246).

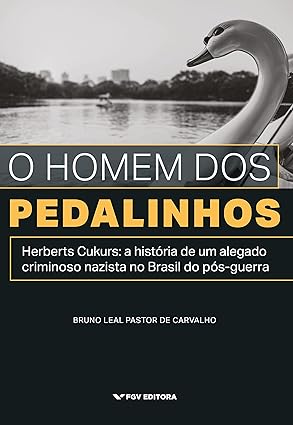

Se liga nessa história: logo depois da Segunda Guerra Mundial, Herberts Cukurs imigrou para o Brasil vindo da Letônia. Ele criou os pedalinhos da Lagoa Rodrigo de Freitas e refez a vida. Mas, em 1950, ele foi denunciado como criminoso de guerra nazista. Essa incrível história real é examinada pelo historiador Bruno Leal no livro “O homem dos Pedalinhos” (FGV Editora), que em breve vai virar filme. Confira aqui o livro, em formato físico e digital.

Aprisionados durante 2 meses nas ruínas carcerárias de Septizônio, os Cardeais deviam superar as pressões exercidas por Frederico II (1194-1250). De fato, o imperador entrava e atrasava a eleição na expectativa de encontrar um Papa favorável ao seu plano de unificação da coroa imperial com a da Sicília. O sequestro obrigou efetivamente os Cardeais a parar com protelações táticas e escolher um dos presentes antes que terminassem todos mortos devido às privações. Por isso, o primeiro conclave é formalmente este de 1241, mas os cardeais não aceitaram tal método como regra.

Uma segunda tentativa de sequestrar os Cardeais para obrigá-los a eleger um Papa foi em 1268. Os cardeais se reuniram em Viterbo, onde o prefeito Alberto de Montebono, para forçá-los a decidir, os prendeu e, por meio de um orifício no teto, enviava-lhes comida. Após dois anos e nove meses, resistiram e, com o fim do bloqueio e a restauração do Palácio, seis cardeais chegaram a um acordo, elegendo Gregório X (1272-1276).

Após sua eleição, Gregório emitiu uma Bula exigindo que os Cardeais fossem trancados em um local apropriado com apenas um servo cada. Uma vez trancados, eles não poderiam se comunicar de forma alguma com o exterior até que a eleição fosse concluída, exceto com o consentimento de todos.

O Conclave Moderno

Um fio que liga toda a legislação moderna do Conclave foi a contribuição para fazer da eleição do Papa numa manifestação de um poder absoluto que evitava a rigidez do esquema dinástico, propondo um modelo que verdadeiramente não dependia de qualquer hereditariedade, sem perder qualquer sentido de continuidade institucional própria à Igreja Católica.

O Conclave de 1492, o primeiro a ser realizado na recém-construída Capela Sistina, antecipou a excomunhão dos Cardeais que pudessem vender seus votos. Um espanhol, Rodrigo Borgia, foi eleito naquele ano como Alexandre VI (1492-1503). Logo depois, surgiram histórias de que sua eleição foi comprada com a ajuda de um rico cardeal, Ascanio Sforza, irmão do duque de Milão. Júlio II (1503-1513), sucessor de Alexandre VI, emitiu a bula papal Cum tam divino em 1505, que declarou nulas e sem efeito as eleições baseadas em simonia e impôs excomunhão (daí a exclusão do conclave) a qualquer cardeal que aceitasse dinheiro ou outras formas de compensação pelo seu apoio.

Quando Gregório XV (1621-1623), em 15 de novembro de 1621, por meio da Aeterni patris interveio nas modalidades de votação, repropôs normas já adquiridas, mas a expondo de modo mais ordenado e sistemático: proibiu que os cardeais votassem em si ou em mais de uma cédula, como forma de adesão preventiva. Também foi proibido votar em quem não cumprisse a obrigação de juramento. Fortaleceu as regras sobre o fechamento do Conclave e eliminou a prática de eleição por aclamação. A única forma de a eleição ocorrer seria por voto secreto escrito. Gregório também exigiu dois escrutínios por dia.

O Conclave contemporâneo

O pontificado de Pio X (1903-1914) marcou a transição entre tradição e contemporaneidade. Publicou a Constituição Apostólica Vacante sede apostolica, que visava suspender disposições anteriores e estabelecer novas normas para os Conclaves. A Constituição determinava que a vacância da Sé Apostólica deveria durar pelo menos dez dias de luto, após os quais os Cardeais poderiam eleger o Papa.

A Constituição também detalhava o processo de votação, permitindo aos Cardeais votar quatro vezes por dia, aumentando as chances de minorias mudarem seus votos rapidamente. Além disso, estabeleceu três modalidades de eleição: por escrutínio, por inspiração (unanimidade) e por compromisso (maioria qualificada de 2/3).

Em 1945, Pio XII (1939-1958), por meio da Constituição Vacantes apostolicae sedis, permitiu a participação de cardeais não ainda nomeados oficialmente e reforçando o segredo, abrangendo também os meios de comunicação. Ele também alterou a regra do quórum, exigindo 2/3 mais um voto para a eleição ser validada.

Em 1970, em seu Motu Proprio Ingravescentem aetatem, Paulo VI (1962-1978) estabeleceu o limite de 120 cardeais eleitores para um Conclave, excluindo os Cardeais com 80 anos ou mais.

João Paulo II (1978-2005), na Constituição Universi dominici gregis (1996), introduziu novas normas para a eleição papal, baseadas em sua experiência nos conclaves anteriores. A Constituição abordava não apenas a vacância por morte, mas também por outras razões, incluindo a renúncia do Papa, algo incomum, mas possível, como o fez o Papa Bento XVI (2005-2013).

A possibilidade de renúncia foi considerada para resolver a limitação da idade dos Cardeais e a incapacidade de um Papa em exercer suas funções, permitindo que o Conclave acontecesse em situações excepcionais.

O número de cardeais eleitores no Conclave é de 120. No entanto, o Colégio Cardinalício tem atualmente 137 membros aptos a votar, superando o limite de 120 que a Constituição sugere. Os Cardeais com mais de 80 anos não podem votar, mas podem ser eleitos.

O Conclave começa entre 15 e 20 dias após a vacância da Sé Apostólica. Durante esse período, são realizadas as exéquias do Papa falecido e as reuniões preparatórias (Congregações Gerais). Os Cardeais votam por escrutínio secreto, utilizando cédulas de papel. Cada cédula deve conter o nome do candidato escolhido, escrito de forma legível e impessoal.

Para ser eleito, um candidato deve obter uma maioria qualificada de dois terços dos votos válidos. Após cada rodada de votação, os votos são queimados. Se a eleição for bem-sucedida, a fumaça que sai da chaminé da Capela Sistina é branca, indicando “Habemus Papam” (“Temos um papa”). Se não houver consenso, a fumaça é preta.

Os Cardeais ficam alojados na Domus Sanctae Marthae, uma residência dentro do Vaticano, para garantir o isolamento e a segurança durante o Conclave. A partir de 2013, com a introdução das Normas nonnullas por Bento XVI, o início do Conclave pode ser antecipado ou adiado, desde que todos os cardeais eleitores estejam presentes ou por motivos graves justificados.

O próximo Conclave

As nomeações de Cardeais feitas pelo Papa Francisco (2013-2025) foram um marco significativo de seu governo, com mais de 80% dos atuais Cardeais-eleitores, que escolherão o próximo Papa, escolhidos diretamente por ele. Esse fenômeno molda um cenário no qual a maioria dos Cardeais, pela primeira vez, será oriunda de fora da Europa, destacando uma Igreja Católica globalmente mais diversificada.

A maior representação da Ásia e da África no Colégio Cardinalício marca uma mudança no perfil dos eleitores, o que pode influenciar diretamente a direção da Igreja nos próximos anos. Além das transformações geográficas, observa-se uma diminuição da influência tradicional da Cúria Romana, refletindo o desejo de Francisco de descentralizar o poder e promover uma Igreja mais inclusiva e menos focada em interesses europeus e curiais. Com essas novas configurações, o futuro do Conclave se torna ainda mais imprevisível.

A possibilidade de um “Francisco II” não está fora de questão, mas o complexo contexto histórico e as reformas impulsionadas pelo recém-falecido pontífice tornarão certamente a futura eleição papal um reflexo das novas realidades globais e das prioridades pastorais de uma Igreja cada vez mais voltada para os desafios do mundo contemporâneo.

À medida que a história do Conclave continua a se desenrolar, com suas tradições e transformações, resta-nos observar atentamente como as escolhas feitas no próximo evento eletivo, que se aproxima, moldarão o papel do Papa e da Igreja na sua relação com a sociedade.

Referências audiovisuais

As Sandálias do Pescador. Direção: Morris West (1968)

O Conclave. Direção: Christoph Schrewe (2006)

Habemus Papam. Direção: Nanno Moretti (2011)

Os Dois Papas. Direção: Fernando Meirelles (2019)

Conclave. Direção: Edward Berger (2024)

Referências bibliográficas

DUARTE RUST, Leandro. Non parva abeo accepta pecunia. Sucessão papal, simonia e racionalidade econômica (1044-1046). In: Varia Historia, Belo Horizonte, v. 39, n. 80, maio/ago. 2023.

DUARTE RUST, Leandro. O Homem que foi três vezes Papa: corrupção e poder na Idade Média. Petrópolis (RJ): Ed. Vozes, 2023.

MELONI, Alberto. Como se elege um Papa: a história do Conclave. São Paulo: Ed. Paulinas, 2002.

QUINN, John R. Reforma do Papado: indispensável para a unidade cristã. Aparecida (SP): Ed. Santuário, 2002.

Como citar este artigo

COUTINHO, Sérgio. O Conclave: como a eleição dos papas mudou ao longo da história (artigo). In: Café História. Disponível em: https://www.cafehistoria.com.br/conclave-como-mudou-historia/. Publicado em: 21 de abril de 2025. ISSN: 2674-5917.